Deutschlands katastrophale Unvorbereitetheit: Warum schon 1000 Schwerverletzte unser System kollabieren lassen würden

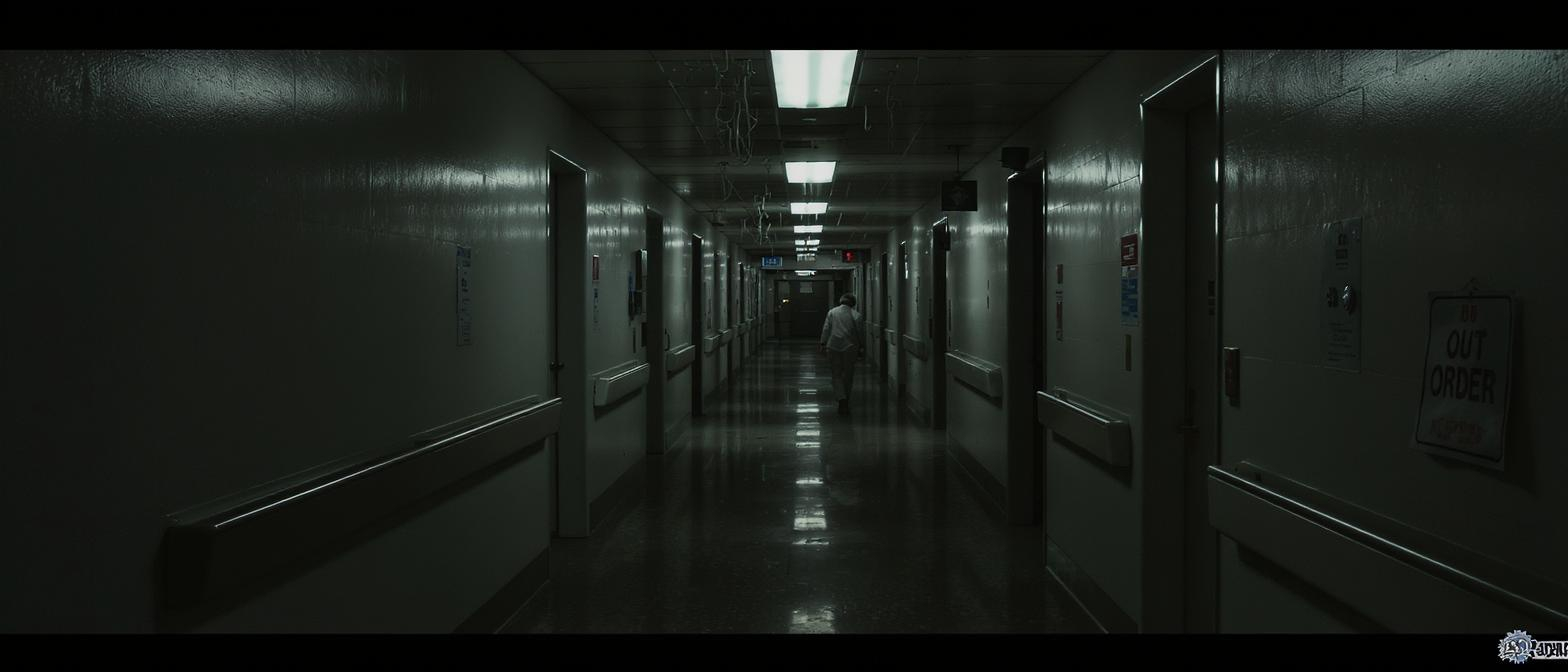

Die Bundesregierung gibt sich gerne betont sachlich, wenn es um die Frage der nationalen Krisenvorsorge geht. Man sei vorbereitet, heißt es dann, man habe aus der Pandemie gelernt, die Strukturen seien belastbar. Doch diese Beschwichtigungsrhetorik steht in krassem Widerspruch zur Realität. Tatsächlich offenbart schon ein oberflächlicher Blick auf die Zustände in unserem Katastrophenschutz und Gesundheitswesen ein Bild des systematischen Versagens. Deutschland ist nicht nur unzureichend auf einen möglichen bewaffneten Konflikt vorbereitet – es wäre schon heute überfordert, wenn es zu einer größeren Katastrophe mit etwa 1000 Schwerverletzten käme. Diese Zahl mag abstrakt klingen, doch sie markiert die Schwelle, an der unser System kollabieren würde.

Der Grund für diese alarmierende Situation ist ein jahrzehntelanger Abbau kritischer Infrastrukturen bei gleichzeitiger sträflicher Vernachlässigung des Zivilschutzes. Während andere europäische Länder ihre Notfallkapazitäten ausbauten, herrschte hierzulande die naive Überzeugung vor, dass schwere Krisen Deutschland nicht treffen könnten. Diese Haltung hat tiefe Spuren hinterlassen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Technische Hilfswerk (THW) und andere Hilfsorganisationen, die im Ernstfall die Bevölkerung schützen sollen, kämpfen seit Jahren mit personellen und materiellen Engpässen. Gleichzeitig wurden Krankenhäuser geschlossen, Betten abgebaut und Pflegekräfte durch unzumutbare Arbeitsbedingungen vertrieben.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Seit der Jahrtausendwende sind über 20 Prozent aller deutschen Krankenhäuser geschlossen worden, wie Untersuchungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft zeigen. Besonders betroffen sind ländliche Regionen, wo die Wege zur nächsten Notaufnahme immer länger werden. Parallel dazu wurden Intensivkapazitäten reduziert, obwohl Experten seit Jahren vor den Folgen warnen. Die Pandemie hat diese Schwächen schonungslos offengelegt, doch strukturelle Konsequenzen wurden nicht gezogen. Stattdessen setzt sich der Abbau fort, während die verbleibenden Kliniken unter Personalmangel und Überlastung ächzen.

Dabei geht es nicht nur um hypothetische Szenarien. Die jüngsten Hochwasserkatastrophen haben gezeigt, wie schnell die lokalen Rettungskapazitäten überfordert sein können. Und das waren regionale Ereignisse. Ein flächendeckender Notfall – sei es durch kriegerische Handlungen, einen großflächigen Stromausfall oder eine schwere Pandemie – würde das System sofort an seine Grenzen bringen. Fachleute schätzen, dass bereits 1000 gleichzeitig eintreffende Schwerverletzte die Notfallversorgung in vielen Regionen zum Erliegen bringen würden. Die Gründe dafür sind vielfältig: Es fehlt an ausreichend Intensivbetten, die Verlegungssysteme sind unzureichend koordiniert, und das Personal ist schon im Normalbetrieb am Limit.

Besonders absurd wird die Situation, wenn man sie mit der Ukraine vergleicht. Trotz des brutalen Angriffskriegs funktioniert dort der Zivilschutz erstaunlich gut – weil er über Jahre aufrechterhalten und priorisiert wurde. In Deutschland dagegen wurde der Bevölkerungsschutz sträflich vernachlässigt. Florian Weber vom THW weist darauf hin, dass im Ernstfall die Kräfte schnell zwischen militärischer Unterstützung und ziviler Hilfe aufgeteilt werden müssten – mit der Konsequenz, dass beides nur unzureichend geleistet werden könnte.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: die mangelnde Koordination zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Während die Bundesregierung sich mit symbolischen Investitionsankündigungen zufriedengibt, fehlt es vor Ort an grundlegender Ausrüstung und einsatzbereitem Personal. Die Hilfsorganisationen versuchen zwar, ihre Strukturen an die neuen Bedrohungslagen anzupassen – etwa durch spezielle Schulungen für den Umgang mit Kampfmitteln oder die Vorbereitung auf Mehrfachschläge gegen kritische Infrastruktur. Doch ohne massive zusätzliche Mittel und politischen Willen bleiben diese Bemühungen Stückwerk.

Die bittere Wahrheit ist: Deutschland hat seine Krisenresilienz verspielt. Jahrzehntelang wurde der Zivilschutz als Relikt des Kalten Krieges belächelt, während gleichzeitig die Gesundheitsversorgung kaputtgespart wurde. Jetzt, wo die Bedrohungslage sich deutlich verschärft hat, fehlt es an allem – Zeit, Personal, Infrastruktur. Die Bundesregierung muss endlich handeln, statt nur Sonntagsreden zu halten. Konkret bedeutet das: Sofortiger Stopp aller weiteren Krankenhausschließungen, massive Investitionen in Personal und Ausrüstung für den Katastrophenschutz, und die Entwicklung realistischer Notfallpläne, die über kosmetische Korrekturen hinausgehen.

Doch selbst wenn heute die richtigen Entscheidungen getroffen würden, bräuchte es Jahre, um die Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen. Bis dahin bleibt Deutschland ein Land, das im Ernstfall hilflos dasteht – und dessen Bevölkerung ungeschützt den möglichen Folgen von Krieg oder Katastrophe ausgeliefert wäre. Diese Erkenntnis ist unbequem, doch sie zu ignorieren, wäre fahrlässig. Die Frage ist nicht, ob unser System an seine Grenzen kommt, sondern wann. Und wer dann die Verantwortung übernehmen wird für ein Versagen, das sich seit Jahren abzeichnet.

Weiterführende Hintergründe:

Die aktuelle Krise des deutschen Gesundheitswesens ist kein Zufall, sondern Resultat einer verfehlten Politik der letzten zwei Jahrzehnte. Während andere europäische Länder ihre Krankenhauskapazitäten gezielt ausbauten und Notfallreserven schufen, setzte Deutschland auf einen radikalen Sparkurs. Die Folgen sind heute überall sichtbar: überlastete Notaufnahmen, monatelange Wartezeiten auf Facharzttermine und ein Pflegenotstand, der längst zur Dauererscheinung geworden ist.

Gleichzeitig wurde der Katastrophenschutz systematisch ausgehöhlt. Die Zahl der Einsatzkräfte ging zurück, Material wurde nicht ersetzt, und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen leidet unter bürokratischen Hürden. Dabei warnen Sicherheitsexperten seit Jahren vor den Folgen dieser Politik. Die Pandemie hätte ein Weckruf sein müssen, doch die notwendigen Konsequenzen blieben aus. Stattdessen wird weiter auf die Improvisationsfähigkeit der Beteiligten gesetzt – eine Strategie, die im Ernstfall tödlich enden kann.

Dabei gibt es durchaus Länder, von denen Deutschland lernen könnte. Die Schweiz etwa hält nicht nur umfangreiche Schutzräume vor, sondern auch klar definierte Notfallkapazitäten im Gesundheitswesen. Selbst kleinere Staaten wie Österreich oder Dänemark haben ihre Krisenvorsorge in den letzten Jahren deutlich verbessert. Deutschland dagegen scheint in einer Art Schönwetter-Denken verhaftet zu bleiben – obwohl alle Alarmzeichen auf Rot stehen.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob diese Haltung korrigiert werden kann. Doch die Uhr tickt. Mit jedem weiteren geschlossenen Krankenhaus, mit jeder unbesetzten Pflegestelle, mit jedem unterfinanzierten Hilfsverband wächst die Gefahr, dass am Ende nicht nur Papier, sondern Menschenleben zerrissen werden. Verantwortungsvolle Politik müsste hier längst handeln – doch davon ist wenig zu spüren. Stattdessen wird weiter vertagt, verharmlost und versagt. Die Frage ist nur: Wie lange noch.